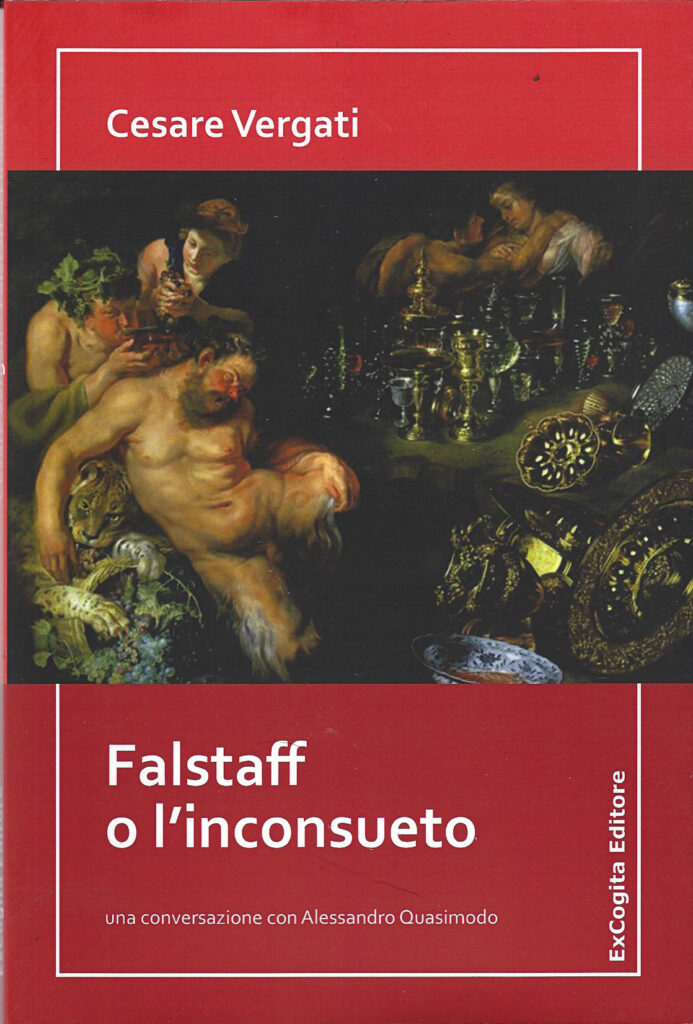

Postfazione in Falstaff o l’inconsueto

Intervista-postfazione o se si vuole meglio, chiacchierata con Cesare Vergati

Alessandro: Perché “Piega”? Cosa intendi col termine “Piega”? A cosa rimanda?

Cesare: Pieghe – ptyche – sono i tre elementi del trittico. Ogni piega rimanda alla parte più intima e riposta dell’animo, alle recondite sue grinze, alle sue remote rughe, alle temibili sue ferite, ai terribili suoi tumulti.

Alessandro: Perché procedi per trilogia, o meglio, per “trittico” e perché “d’ombra”? Riferimento numerico alla perfezione divina? Rimando alle trilogie (o tetralogie) teatrali?

Cesare: Il trittico d’ombra mostra quella zona d’ineludibile oscurità prodotta da corpi opachi, quelli dei personaggi che portano in sé sordo rancore, forte malanimo e il fermo proposito di colpire a morte l’avversario, avvertito come minaccia ovvero pericolo. Ogni trilogia ha una sua intrinseca unità, pronta ad esaltare la propria dimensione teatrale e musicale: mette in risalto la complessità, le aporie, le contraddizioni d’uomo e d’uomini, permette in ultima analisi di compiere una navigazione più ampia intorno all’uomo ed un inabissamento più profondo dentro l’uomo.

Alessandro: Quale il passaggio da trittico a “Piega”?

Cesare: Il trittico tiene insieme le tre pieghe. Ogni piega svela la più celata natura dell’irrisolto chissà insanabile conflitto tra individuo e presunti rappresentanti della collettività.

Alessandro: Faust – Don Giovanni – Falstaff: tre personaggi che rimandano alla poesia, alla musica e al teatro come nei tuoi precedenti romanzi?

Cesare: Esattamente! Nella prima trilogia la poesia, la musica e il teatro si presentavano quali elementi in parte autonomi. In questo trittico i tre elementi, essenziali e sempre presenti nella scrittura, che permangono così alla base della poetica d’insieme, sono costantemente intrecciati nelle opere, sono formalmente complementari.

Alessandro: Riferimento –non parlerei di confronto– ai grandi miti letterari, musicali e poetici: perché?

Il trittico definisce i tre elementi essenziali della vita d’uomo: l’arte, l’amore e il cibo che sono teatro di vita e/o teatro di morte, secondo il punto di vista dell’attore e/o dello spettatore.

Cesare: A cosa pensi sia dovuto l’interesse per la tua scrittura sperimentale anche all’estero, tanto da meritarti alcune traduzioni? Penso, per esempio, alla versione in russo di “A sorpresa” e alla recentissima edizione francese del “ Don Giovanni o l’incomodo “ con testo a fronte.

In realtà questa scrittura, soltanto in apparenza sperimentale, è un amalgama letterario fatto di tradizione antica e di espressiva dirompente forma moderna e contemporanea. È un poetare alchemico fatto di suoni, immagini e visioni universali.

Alessandro: La scansione del romanzo è in capitoli, che spesso hanno titoli che si ripetono identici. Perché?

Cesare: La ripetizione possiede qualità di figura retorica: ha l’intento di rafforzare il pensiero e la poetica dell’opera. Mette in primo piano la composizione lirica del testo. La prima trilogia aveva come titolo Trilogia dell’eco.

Alessandro: Qual è, se esiste, le “fil rouge”, un denominatore comune che unisce i protagonisti delle tre “pieghe” Faust, Don Giovanni e Falstaff ?

Cesare: Sappiamo, in queste opere, di un conflitto probabilmente irriducibile tra i rappresentanti della collettività, che ne difendono legittimamente l’organizzazione, fatta di necessarie regole, necessarie norme, fondamentali convenzioni, e l’individuo che esprime, che manifesta i suoi diritti di persona singola. I rappresentanti della collettività intendono e percepiscono l’individuo, naturalmente fautore della propria singolare visione del mondo, quale straniero e messaggero di pensieri ed azioni potenzialmente insidiosi, dannosi per la coesione sociale e politica. Vi è nel trattamento poetico dei tre miti, nel Trittico d’ombra, un aspetto volutamente grottesco, in un contesto pienamente visionario, ed un aspetto tragico, atto a rappresentare una lotta aspra, che risalta per la sua crudezza.

Alessandro: In quanto tempo scrivi un romanzo? Che gestazione ha prima che inizi la stesura? Ci ritorni sopra con un “labor limae”, oppure lasci che sia l’estro creativo ad avere la meglio?

Cesare: Il tempo di gestazione è un periodo lungo, in cui si impone l’assoluta necessita di avere bene in mente la struttura del poema. Occorreseguire con il massimo rigore il corpo delle parole, il significato, soprattutto il loro senso materico, simbolico, talvolta allegorico. Ogni parola ha un suo personale mondo poetico e narrativo ed alcontempo fa parte inestricabilmente di un complesso letterariooriginario. In seguito la narrazione, pur rimanendo nell’alveo delconcepito, fa spontaneo appello innanzitutto alla fantasia, cheispira l’estro, e quindi all’immaginazione che ha il diritto di mutareun passaggio, un momento lessicale, di inserire un nuovo concetto cangiante nel suo primo apparire, di lasciarsi permeare da una prorompente intuizione, perfino da una meravigliosa “allucinazione“, senza mai tuttavia alterare l’intima coerenza dell’insieme letterario.

Alessandro: Quando decidi di mettere la parola fine a un tuo libro? A volte, si ha come l’impressione che la storia potrebbe continuare, che potresti aggiungere altri capitoli “ad libitum”, mentre è apprezzabile in te il senso della misura, vale a dire che ti fermi quando la tensione del lettore comincerebbe ad allentarsi.

Cesare: L’impressione mi sembra del tutto corretta. Questa scrittura fa uso frequente di figure retoriche, in particolar modo dell’ellissi. È una scrittura intensa. Richiede un coinvolgimento pieno nell’elaborazione dello scritto. Il senso del limite rende lo stile essenziale e vivido.

Alessandro: Mi viene da usare il termine tensione parlando della concentrazione e dell’attenzione quasi spasmodica impiegate da chi si immerge nella lettura di un tuo libro, che giustamente, come è stato detto, non potrebbe avvenire in un viaggio in treno o in luoghi dove il sottofondo impedirebbe la concentrazione necessaria…..

Cesare: Il termine tensione rimanda al tempo della scrittura, che esige concentrazione, estrema attenzione fisica e mentale. Più di tutto si ha come un tendere grandemente l’orecchio, perché nulla sfugga e un tendere grandemente lo sguardo, perché tutto ciò che accade nella finzione creativa trovi rispondenza letteraria.

Alessandro: Quali sono i tuoi riferimenti letterari? Voglio dire, non le tue fonti di ispirazione, ma piuttosto gli autori che ami, che hanno contribuito alla tua formazione culturale, che io so prevalentemente francese? Quali altri autori potresti citare di diversa nazionalità?

Cesare: Apprezzo in particolar modo le opere dei greci, l’opera di Dante, di Flaubert, di Proust, di Rimbaud, l’opera di Shakespeare, di Dostoevskij, di Cechov, di Kafka…..

Alessandro: Leggendo i tuoi libri, a me, uomo di spettacolo, viene in mente, più che una messa in scena teatrale, una trasposizione cinematografica, che meglio si presterebbe a creare certe atmosfere sospese tra l’onirico e il fantastico; oggi poi il virtuale consentirebbe la possibilità di spaziare con una libertà creativa assoluta, adatta a suscitare nello spettatore emozioni e stati d’animo, quasi fosse sottoposto a una seduta analitica. Mi torna in mente, a questo proposito, un film di molti anni fa, che alla sua uscita ha destato molto scalpore e anche scandalo in qualche anima particolarmente “sensibile”, ma che invece era decisamente l’opera di un“ visionario”, in cui filosofia, psicoanalisi, pulsioni ascetico-religiose sono abilmente mescolate in un insieme in qualche momento quasi bizzarro, ma che lascia il segno. Parlo de La montagna sacra di Jodorowsky.

Cesare: L’aspetto visionario è centrale, è essenziale nelle due trilogie. Il cinema ha indubbiamente la possibilità tecnica ed artistica di trasporre su schermo l’elemento onirico e fantastico dei testi letterari. Tuttavia credo che, forse, per il cinema sia, in generale, molto difficile trasmettere in immagini tutta la forza simbolica della lettera e la sua profonda complessità.

Alessandro: A proposito del tuo precedente romanzo “Soldato a veli”, Ronfani parla di “estremismo esistenziale”, che richiama oltre a Buechner di “Wozzech”, anche “alla crudeltà del mondo” che avvicina la tua scrittura a Artaud. Credo che nelle tue “pieghe” il percorso sia andato molto oltre; a mio avviso ci trovo infatti anche il “divino marchese”. I tuoi personaggi sembrano quasi rinchiusi in un girone infernale, in cui devono scontare colpe talmente gravi da meritare punizioni e castighi orribili e reiterati; faccio solo l’esempio di Falstaff, la cui epa viene trafitta, eviscerata, scarnificata di capitolo in capitolo dai terribili aguzzini, che su di lui si accaniscono, e sempre si rigenera un po’ come il fegato di Prometeo, divorato dall’aquila di Giove. Alla fine i tuoi “peccatori” Faust, Don Giovanni e Falstaff conquistano la simpatia del lettore; diventano quasi martiri, santificati dal lungo e tormentato percorso di una possibile redenzione. Naturalmente, conoscendo il tuo essere “agnostico”, non parlo di una beatificazione di tipo religioso.

Cesare: Per i rappresentanti della collettività, Faust, Don Giovanni e Falstaff sono trasgressori. Il “divino marchese“ esplicita ferocemente, con grande compiacimento, con estrema passione “ ideologica”, il suo volere letterario: mette ben in evidenza infatti il concetto secondo il quale il carnefice ottiene il piacere, ovvero il colmo del piacere, grazie al colmo del dolore che riesce ad imporre alla vittima. Davvero una singolare dialettica. I personaggi Faust, Don Giovanni e Falstaff seguono un diverso sentiero. Esprimono semplicemente una visione personale del mondo, un modo d’essere singolare. La violenza dei carnefici indica simbolicamente, puranche allegoricamente, il loro tremendo terrore: la loro derisione si manifesta sotto forma di supplizio, perché anche in loro l’angoscia, la goffa incertezza, l’ansia prendono il sopravvento, stranamente timorosi di perdere lo scontro. In ambito di finzione per i tre personaggi, che inermi non cercano un fatto d’armi, è importante invece difendere il proprio punto di vista, con profonda inalterabile dignità, sebbene siano destinati alla morte, poiché il gruppo di persone che rappresenta, figurativamente forse arbitrariamente, la collettività ha in mente di sopprimere, nella logica della rivalsa, colui che intende concepire un’individuale rappresentazione della vita. Il lirismo della prosa poetica del testo mitiga certamente la crudeltà dell’aguzzino. Naturalmente in questi poemi non vi è alcun intento d’ordine teologico.

Alessandro: Ultimo interrogativo: mi vuoi parlare dei tuoi rapporti con la psicoanalisi? Freud o Jung hanno nutrito lo spirito di Cesare Vergati? Quale sarà una tua prossima “piega”? Concludendo, mi pare che la tua attività di scrittore abbia preso una “buona piega”.

Cesare: Ho letto con grande interesse gli scritti di Freud. È un autore che stimo, per alcuni aspetti, essere vicino al mio pensiero, alla mia personale visione del mondo. Considero il concetto di archetipo in Jung particolarmente suggestivo e straordinariamente ricco. Il prossimo “triangolo“ sarà consacrato alla figura dell’“uomo umido”.

Grazie a te e grandemente.

Alessandro Quasimodo

Scrittore Poeta

ExCogita Editore di Luciana Bianciardi

info@excogita.it redazione@excogita.it excogita@excogita.it

Corso Giuseppe Garibaldi, 16 20121 Milano

Tel. +39 02 34532152