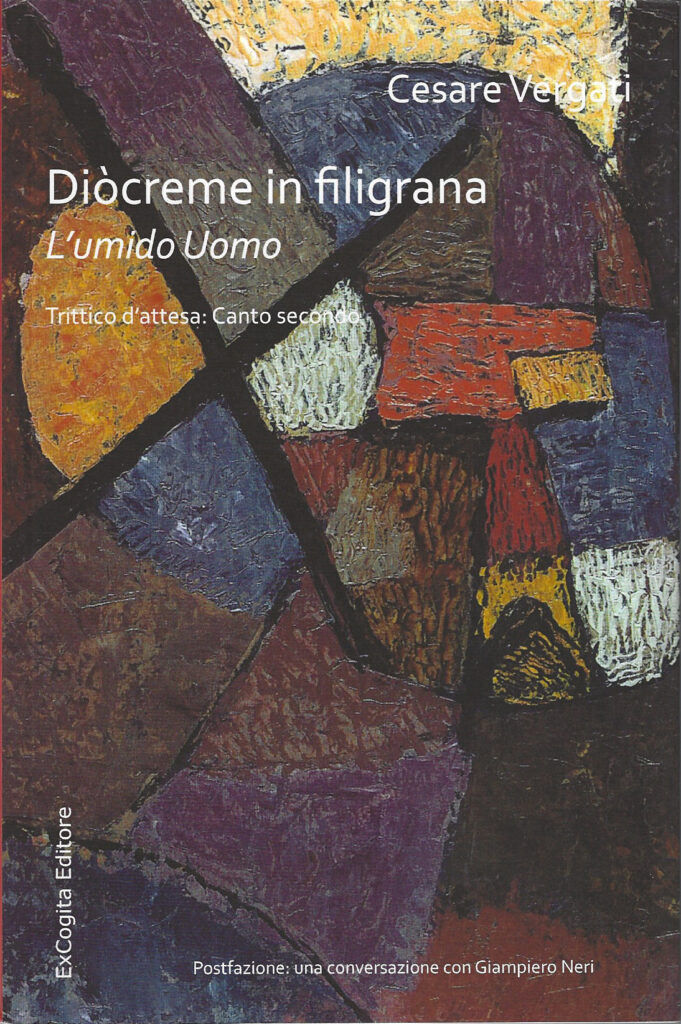

Postfazione in Diòcreme in filigrana – L’umido uomo.

Il tema è quello della mediocrità. È mia impressione che la mediocrità imprigioni molte persone e che, ad abundantiam, le renda particolarmente incapaci di ribellione. Questo diffuso atteggiamento dell’animo volge verso due direzioni: insofferenza verso i non mediocri tentativo, spesso disperato, di coinvolgere i non mediocri nel proprio fallimento.

Diversamente da quel che comunemente si crede, la mediocrità è una scelta ed appare vestita di sembianze le più disparate. Una scelta in qualche caso fatta puranche – quale curioso ossimoro – di non scelta.

Eppure il Diòcreme (anagramma di mediocre) porta in sé massima carica di impegno nel sostenere la propria causa. Diòcreme segue quindi una sua “singolare” rappresentazione della realtà, ricca – a suo modo – di particolari simboli, bisogni, ed idee (molto chiare) tramite non solamente una sensibilità, quante volte aggressiva (come di sostanza corrosiva), provocatoria, ma talvolta – persino – per mezzo di una visione generale (legittima scelta) che volutamente pone sotto l’egida di una morale ovvero di un ideale. Si tratta insomma di una visione del mondo tra tante possibili. La percezione che hanno le persone di talento nel portare a termine la propria opera, di diversa natura: artistica, scientifica, di un mestiere ben fatto, è quella di avere a che fare con una moltitudine (i Diòcreme) pronta a rivendicare per l’appunto – e liberamente – il proprio punto di vista che evidenzia comunque – tra altre cose – una insopprimibile esigenza di intaccare “chimicamente”, lentamente logorare, tenacemente consumare (l’aria umida che corrode elementi di vita) i non Diòcreme. I Diòcreme intendono chiaramente nei loro nemici una diversità di tinta ed immaginano – peraltro – che i non Diòcreme abbiano in casa propria sentimenti di improntitudine e superbia; nondimeno questo loro stato d’animo testimonia – verosimilmente – della presenza di una sorta di proiezione su altri di ciò che porta dentro se l’uomo in disagio, l’uomo in profondo malessere.

Effettivamente lo stratagemma, quante volte dissimulato, del mediocre sta nello strenuo sforzo di convincere l’altro a far parte della schiera dei falliti con l’intento di persuaderlo a deporre tutta ambizione, quella ad esempio della “prima

gioventù” quando – del tutto naturalmente – una persona, in forza dell’entusiasmo e dell’esuberanza giovanili, desidera, con tutte le forze (e con impeto straordinario vorrebbe), realizzare i propri ideali, avverare i propri sogni.

I Diòcreme infatti non considerano una interrogazione, una questione, un problema, quale fertile origine di pensiero, ma (fermi a metà strada) volentieri si accodano al parere del grande numero, della grande quantità di “affiliati”, scelta questa tuttavia che non sempre sembra avere la meglio: come viene narrato nel poema.

Mi viene in mente ora una similitudine ricca di significato simbolico. La storia (raccontata da Livio) di Tarquinio il Superbo. Il re di Roma che tagliava, nel giardino, la testa dei papaveri più alti: “Huic nuntio rex nihil voce respondit sed, velut deliberabundus, in hortum aedium transiti, sequente nuntio filii; ibi inambulans tacitus summa papaverum capita baculo decussit”. A questo messaggio il re non rispose nulla a voce ma, come assorto, passò nel giardino della casa, seguendo il messaggero del figlio, lì, passeggiando in silenzio tagliò col bastone le teste più alte dei papaveri, “il fine dunque di renderli tutti ‘uguali’”.

Un aneddoto che pone in risalto, una volta di più, la manifesta incompatibilità tra due visioni del mondo del tutto -spontaneamente – contrapposte.

La mediocrità palesa il massimo suo pericolo nella fattispecie del conformismo.

Abbiamo imparato con la storia e con l’esperienza individuale che il conformismo – l’ipocrisia, il simile di una epigrafe su una tomba – sebbene vesta uniformi le più diverse, si esprima in umore certamente versicolore, rivela una sola medesima natura – la stessa intrinsecamente eguale a tutti i conformismi che per intimo senso delle cose abita invece in pelle ad unica chroma – : si regola infatti sul bisogno, l’indispensabile necessità, di seguire dottrine, usi e costumi prevalenti, non solo da un punto di vista sociale – politico, bensì ed ancor più – probabilmente – da quello del modo d’essere. Il pensiero allora viene creduto un semplice epifenomeno, una manifestazione collaterale e fastidiosa dell’organismo madre e l’opera di ogni individuo atta ad elaborare in senso personale (e possibilmente nuovo, autonomo) il lascito delle tradizioni e di una dominante visione del mondo, viene inevitabilmente sentita – quasi una sgradevole fisica sensazione interna – come un lavoro del tutto superfluo ovvero minaccioso.

Il mediocre ha rinunciato al valore. Sin dalle prime difficoltà del vivere, si arrende alla facile consuetudine di appoggiarsi ai più. Questo genere di persona manca della consapevolezza della vita, del senso del sacrificio, connaturato nell’uomo, dall’ alta visione delle cose, manca come di una rivelazione assunta come libera individualità, corre il rischio di aver vissuto invano.

Certo, la mancanza di consapevolezza. Scrive Pasternak a proposito di una certa forma di Diòcremità: “Ужасна эта торжествующая, самоудовлетворенная величающаяся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески-застойная. Я так не люблю ее”. “È spaventosa questa trionfante atmosfera di autocompiacimento, che si gloria della propria mediocrità, priva di avvenimenti, preistorica, bigottamente stagnante” (Varlam Salamov Boris Pasternak Parole salvate dalle fiamme Ricordi e lettere. Rosellina Archinto). Occorre pensare al Diòcreme, in questo scritto, come in pena di galera: sempre sottomesso, obbediente ad una tensione estenuante, ferma a metà tra sogno ed incubo, in inalterabile malsana dolorosa prostrazione, in situazione di stallo, un albergare in umido stagno-barca e con lo – squallido – sguardo rivolto al mare vasto, infinito, ineffabile nella sua grandiosità, sebbene il personaggio sia immerso costantemente nell’illusione di avere inesauribile alimento dalla immensa umidità.

Della scrittura di questo secondo canto del Diòcreme mi colpisce soprattutto l’aspetto onirico, che ispira grande curiosità ed ha l’aspetto verosimilmente di un viaggio infinito.

In questo secondo “immobile viaggio” di Diòcreme – che vive a metà tra concreta riva e miraggio d’orizzonte – viene messo in risalto soprattutto la stridula contraddizione tra lo stallo, il fermo nella stretta barca (l’angustia dell’essere) -che perennemente beccheggia sul posto – ed il continuo fantasticare, doloroso ed esuberante, di questa debole-forte maschera: personaggio serrato (la morsa a tortura), schiacciato tra sogni vitali e funesti incubi, gli uni come gli altri pervasi da una impotente volontà, da una irrimediabile angoscia, da un’ansia atroce che è quasi – stranamente – una forma di eccitazione sensuale ed al tempo stesso mortifera.

Mi pare inoltre di cogliere in questa opera un motivo etico, l’idea cioè che l’arte debba rispondere di sé sul piano etico, di modo che sia giustificata.

È l’idea di giustizia la più vicina alla mia sensibilità, al mio pensiero, in senso – direi tuttavia – giuridico, in intendimento etimologico: di dire il diritto. I Diòcreme che si presentano in qualità di giudici: solenni, con la bilancia (in grande evidenza) nelle mani, che emettono sentenze inappellabili a metà tra il torto e la ragione, magistrati che considerano il carnefice e la vittima stare sullo stesso piano, per cui i due piatti della macchina giudiziaria, della cosa metallica, rimangono in sospeso in perfetto equilibrio. Come la mediocrità anche la non mediocrità e una scelta. Il senso cioè della responsabilità di assunzione della propria visione del mondo. Il non Diòcreme non fa e non vorrebbe fare come l’asino di Buridano, che muore d’inedia perché incapace di assumere il cibo di suo gradimento eternamente appeso ad una sola certezza: lo stare immoto. Si tratterebbe, in ultima analisi – a mio modo di vedere – di mettere al centro delle cose la giustizia, non in quanto virtù, ma come il riconoscimento del diritto, questo certamente mutevole secondo le epoche e nondimeno, nell’essenziale, sempre conforme ai diritti dell’individuo. Ovviamente ogni opera d’arte esprime questa esigenza non in modo esplicito, ideologicamente manierato, o tramite un messaggio genericamente politico, bensì facendo appello alle armi figurate della scrittura: simboli, metafore, allegorie, fantasticherie, immaginazioni…

Nei mediocri permane l’animosità che, dato il livello, si manifesta in meschineria e porta infine – puranche – alla guerra tra loro stessi, degli uni contro gli altri, guerra degli appartenenti alla stessa dimensione, allo stesso pianeta.

Infatti in questo secondo momento della singolare avventura e delle singolari vicissitudini dell’originale Diòcreme, si mette in luce una nuova dura realtà per il nostro “eroe”. I Diòcreme che in principio sono sicuri paladini di una continua perorazione in favore della propria condizione esistenziale – tutti compresi della guerra contro i non mediocri – ciò nonostante, con il tempo, quella (presunta) utile chiamata alle armi finisce per apparire sempre meno convincente, fino a tramutarsi in una aperta aspra lotta tra i mediocri stessi.

La guerra tra mediocri e talenti chissà, per la mia natura ottimistica, potrà concludersi a favore dell’arte. Per il mediocre non vi è catarsi. Al mediocre rimane naturalmente il diritto e la possibilità d’espressione. Al talento rimane invece la scrittura che ha forma diremmo di un “messaggio in bottiglia”.

Mirabile similitudine. La vitrea bottiglia che, abbandonata in questo vastissimo mare, del tutto naturalmente ignorata da Diòcreme – chiuso nella sua angusta barca, sempre ferma tra la non lontana riva ed il non lontano orizzonte – potrà arrivare in terraferma ed il pensiero-opera in essa contenuto potrà forse essere letto da qualcuno, presto alla riflessione ed alla trasmissione. I simboli sono essenziali per il poeta. Al mediocre infatti sfugge l’inclinazione alla metafisica.

I simboli e le allegorie fanno parte di quella zona dell’essere in cui l’invisibile, l’interno dell’uomo, prende forma e si eleva, senza la pretesa – naturalmente – di assurgere a impianti filosofici validi universalmente ed a priori, ma semmai quale complesso, individuale, profondo e libero percorso di vita e mestiere.

Il tuo libro, molto stimolante, comporta così una lettura attenta, meditata, non frettolosa, che richiede impegno e suscita curiosità, grande interesse, giacché, come abbiamo avuto modo di dire, la scrittura è di qualità e punta sull’arte.

Scrittore Poeta

ExCogita Editore di Luciana Bianciardi

info@excogita.it redazione@excogita.it excogita@excogita.it

Corso Giuseppe Garibaldi, 16 20121 Milano

Tel. +39 02 34532152