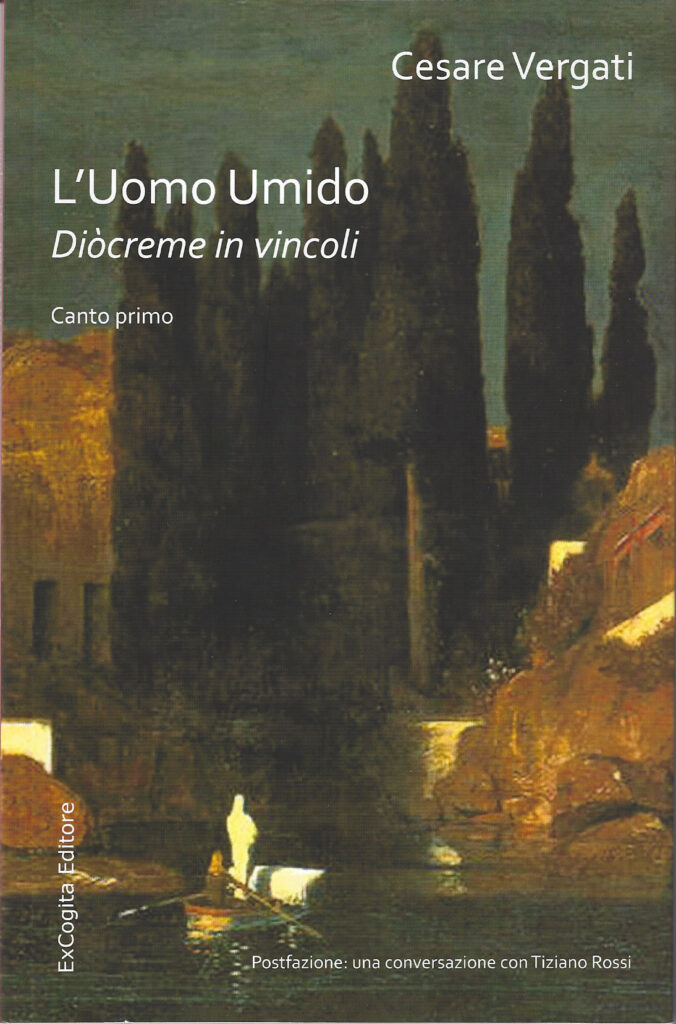

Postfazione in L’uomo umido. Diòcreme in vincoli.

La tua prosa, prevalentemente centrifuga, prevede però il frequente recupero di espressioni già formulate in precedenza: questa operazione di “ rilancio “ ( così come l’alto numero di serie sinonimiche ) riflette una particolare visione della realtà? O, più precisamente, l’eccezionale ampiezza e densità delle frasi ( quasi costruite a catena ) intende rispecchiare il continuum di una realtà in cui “ tout se tient “ .iflette essenzialmente la inesauribile complessità del reale, composto da una magnifica ed al contempo terribile pluralità di visioni del mondo, la cui necessità di esistenza testimonia

ampiamente come non solo le cose simili siano profondamente diverse, per loro natura e forma, ma altresì che persino le cosiddette cose eguali abitino nel profondo continenti evidentemente separati.

Si può parlare di inconscio ( o di onirismo ) a proposito di questo libro? Se sì, è solo uno degli ingredienti del tuo narrare o una finalità più ampia? E quanto viene addomesticato dalla scrittura?

Certamente l’inconscio – come, a mio avviso, in tutte le opere intense, dense, libere – ha naturalmente un ruolo preponderante in questo genere di narrazione, per cui l’ambientazione onirica sovrasta incontestabilmente la apparente fissità e rigidità superficiale del reale, rimane tuttavia solo un ingrediente, tra altri, nella selva caleidoscopica della composizione letteraria. La scrittura si serve comunque di una struttura rigorosa e molto duttile al medesimo tempo; segue l’aureo “ limite “ dello stile, che ogni opera elegge e si impone, perché vi sia coerenza concettuale, di pensiero, e realizzazione fantastica, quale unione di estro ed immaginazione.

In che misura il personaggio “ uomo medio “ ( “ di mezza tacca “ ) abitatore del testo controlla l’affluenza dell’accadere ( che è poi il vortice verbale ) o ne è solo vittima ? Ma, in verità, lo si può definire “ personaggio “ nel senso tradizionale del termine?

Diòcreme, l’uomo medio, vorrebbe nella volontà, nella strenua sua volontà, controllare gli eventi, in realtà invece si ritrova alfine coinvolto, malgrado sé, in una miriade, in un incredibile scompiglio di accadimenti, che prendono inevitabilmente il sopravvento, che scompaginano il suo essere nelle fondamenta, lo lasciano in luogo d’impotenza e fragilità, come cosa argillacea, che ha solo una friabile patina rocciosa presta a finire in frantumi al primo casuale veemente urto. Il personaggio effettivamente si intende, non unicamente in senso antico, di persona in maschera, ma soprattutto quale tipo singolare, soggetto originale, attore strano ed unico, che agisce sempre in teatro visionario, che fa parte a sé, ed al contempo è spettatore tuttavia succube di forze estranee ed invincibili.

Gli animali citati nei titoli dei capitoli sono figure che hanno un denominatore ( un significato ) comune? Se sì, con quali parole lo descriveresti?

Gli animali fanno parte integrante di questa scrittura e tornano sempre a far figura ovviamente di metafora, ma egualmente e maggiormente di presenza inalienabile del vissuto di un uomo, di qualsiasi uomo, come a dire di una sorta di archetipo, animali che rimandano naturalmente ad un originario stato delle cose, di cui percepiamo distintamente l’urgenza solamente in momenti di lucidità e di assoluta, incondizionata libertà interna.

I sottotitoli dei vari capitoli ( Il brutto dice l’essenziale; Persona, metafora di un frutto ecc…) possono comporsi in “ decalogo “ e offrire la sintesi di una poetica o di una morale?

I sottotitoli sono aforismi, il naturale componimento di pensiero e poesia espresso in sintesi lapidaria. Certamente esprimono l’emergenza di un bisogno, di un particolare “ lusso “, di un modo d’essere, di un immancabile desiderio, il formarsi cioè di una visione personale del mondo, a misura dell’individuo, che incoercibile assurge a uomo libero in sé, sebbene consapevole dell’inesorabile condizionamento del suo vivere politico; individuo che offre in essenza una poetica di pensiero e di vita, ma si astiene dal concepire qualsiasi sintesi di una morale.

Mi sembra che il tuo libro proietti – tra l’altro – una luce potente sullo stato psicologico della frustrazione: è una percezione sensata?

La percezione è, a mio avviso, perfettamente legittima. Molto giusta. In effetti la vita frusta di Diòcreme induce lo sfortunato a sentire dentro sé una insormontabile angoscia a causa dell’inesaudito, inesaudibile desiderio – logoro nel tempo – in qualità di uomo umido, di far fronte e psicologicamente e “ filosoficamente “ alla mortificante delusione di non poter mai ottenere quello che crede gli spetti di diritto: al pari di un usurato meccanismo che gira vanamente gira, a vuoto, incapace nel concreto di verace dinamica.

Ogni capitolo sembra delineare una sorta di viaggio ( o tentativo di viaggio ) e relativo ritorno: è un’espressione priva di fondamento?

I capitoli sono difatti l’espressione di tentativi di viaggio, nascituri immaturi destinati alla sofferenza, che impongono alla inconcludente persona della storia l’eguale vanificante tentativo del ritorno.

I venticinque capitoli non sono intercambiabili nella loro successione e disegnano un itinerario univoco, oppure si può ipotizzare una circolarità dell’intero testo?

I capitoli sono inseriti in ambito di narrazione in evoluzione, tuttavia per la loro intrinseca flessibile natura atemporale si possono senz’altro leggere in una dimensione di circolarità, in ascolto ovviamente e della rappresentazione e dei suoni, in una lettura ad esempio ad alta voce.

Termini come umido, bruma, pioggia, melma ecc.., così frequenti nel tuo libro, di quale sovrasenso sono portatori?

L’umido è simbolo del mondo mediocre, Diòcreme infatti è anagramma di mediocre. Sono parole che portano un senso plumbeo di sconfitta e definiscono l’urgenza del protagonista di vivere in un particolare ambiente al fine di mettere in atto un aspro combattimento, un’ispirazione, un sentire dentro sé – costantemente – come un feroce augurio di vedere fattivamente la fine di uomini e figure di talento, acerrimi suoi nemici.

Nelle tue pagine il flusso del dire nasce anche da motivazioni foniche?

Il flusso del dire nasce grandemente dalla musica alta delle parole, dalla loro poesia, nella loro vita a sé stante e al tempo stesso nel loro esistere e completarsi in unione empatica, inestricabile, con le altre.

Nel tuo dettato s’incontrano spesso vocaboli di matrice letteraria o comunque di registro alto ( imperituro, siffatta, ultore, epperò, mùcida, avello, primeva, nascimento, finitudine, certame, illune, invisa, mangiamento, presago ecc…): hanno una funzione particolare?

Le parole, a mio sentire e pensare, desiderano avere la massima espressione, a più livelli: di significato, di significante, di senso musicale, teatrale, simbolico, allegorico ecc….; in questo singolare e complesso mondo, in cui ogni parola comunque ha la propria visione del mondo, le parole ambiscono a raffigurare tutta l’immensa, infinita ricchezza che potenzialmente conservano, per origine ed evoluzione, poiché hanno crediamo un inizio e nondimeno non hanno mai una fine: sono in possesso di una eco infinita, sublime ingegno, dunque non si esauriscono in una finitudine, sono infine in grado di creare, il poiein greco, una moltitudine di suggestive interpretazioni.

Quale ruolo svolge l’uso calcolatamente improprio di certe parti del discorso ( la “sgrammaticatura“ )?

La scrittura ha una sua singolarepunteggiatura, non “convenzionale“. Spesso in luogo di punti o virgole fa uso ad esempio di congiunzioni, di preposizioni, di avverbi ecc.. che hanno la funzione di accrescere la musicalità continua delle parole, di dar loro una intensità inattesa e quanto dirompente, di tendere l’attenzione, al massimo grado, ai loro meravigliosi, sorprendenti continui movimenti, di rendere il loro viaggio infinito, parole che così si uniscono in forte poetico discorso, molto rigoroso nello stile, in cui evidentemente l’estro mette molto del suo a naturale completamento, indispensabile, in un’opera di finzione.

Il tuo linguaggio è parzialmente memore di certa tecnica surrealista?

È una impressione che sorge probabilmente dall’impianto onirico del linguaggio, dall’abbondanza di tempi fortemente fantastici ed immaginifici, dalla natura essenzialmente visionaria del testo, che si nutre incessantemente di elementi atemporali, in cui il passato, il presente ed il futuro sono talmente fluidi, talmente informi da compenetrarsi reciprocamente e continuamente; testo dall’aspetto certo surreale, come magico della narrazione, sebbene, a livello formale, la scrittura segua uno stile diverso, composto da archetipi antichi e suggestioni provenienti dalla trasformazione progressiva, nobile e popolare della lingua, la sua indelebile magnifica storia, nel corso irreale del tempo, nel passare mutante dei secoli.

Se si dovesse parlare di generi, quale etichetta ( etichetta complessa ) pensi che si possa applicare a questa tua innovativa scrittura?

Credo si possa considerare la scrittura come un poema, dall’animo lirico, un libero canto. Forse la si può percepire, seguendo le impressioni dei lettori, quale semplicemente innovativa ovvero originale.

Se hai occasione di leggere in pubblico il tuo testo, quale tono ritieni più confacente? Un tono pacato? Ansioso? Fluente? Scandito? Ritmato? A voce molto alta? Sommesso? O questi modi devono alternarsi?

Il testo, penso, andrebbe letto con intensa coscienza teatrale, con il fare d’attore, poiché – importa infatti più modi e diversi di lettura: ansioso, sommesso, angosciato…drammatico e lirico comunque, raramente pacato quando il personaggio prende appena il tempo di una sosta, con l’intento di rendere evidente la straordinaria sarabanda di sentimenti e pensieri, la sconcertante congerie di umori e sensazioni che gettano il protagonista in un insopportabile sconvolgimento vitale.

Rispetto alle tue opere precedenti, in quale nuova direzione si muove – secondo te – quest’ultima? E a quale altro percorso prelude?

Si tratta questa volta di un unico personaggio che, in tre canti – relegato di volta in volta in un angolo, passa da mondo di terra a quello di mare ed infine a quello di cielo – aspira, tenacemente anela, come ogni protagonista, ad assurgere a mito: “Ogni personaggio si vuole mitomane“. Lo stile, che contraddistingue la scrittura nella sua essenza, è l’insieme di variazioni sullo stesso tema, polifonia alla radice, che fa appello, nella fattispecie, soprattutto a simboli, ad allegorie, anche a metafore: un mondo naturalmente visionario, che coniuga fantasia ed immaginazione in modo inestricabile, il tramite di esperienze di bizzarri sogni, di una coscienza in sospensione, di ricordi ricorrenti, di memorie vaghe, di forti e contrastanti sentimenti, di emozioni crude, di pensieri feroci, la natura stessa dell’uomo.

Scrittore Poeta

ExCogita Editore di Luciana Bianciardi

info@excogita.it redazione@excogita.it excogita@excogita.it

Corso Giuseppe Garibaldi, 16 20121 Milano

Tel. +39 02 34532152