Postfazione : Soldato a veli. Romanzo in teatro

Ugo Ronfani – Con Soldato a veli, Romanzo in teatro come lo chiama nel sottotitolo, due anni dopo A sorpresa – che è appena stato tradotto in russo – lei conferma la sua appartenenza alla Legione Straniera della narrativa sperimentale. Protagonista di A sorpresa era una donna moderna, da lei raccontata con mimetica partecipazione, che viveva in affollata solitudine, insieme a un piccolo cane clown, Bambù, storie amorose fra curiosità sessuali e inclinazioni romantiche. Soldato a veli indica invece un cambiamento di registro a 360 gradi.

E’ un “romanzo di frontiera” che, nel suo estremismo esistenziale, alla lettura mi ha fatto pensare a Büchner per certe affinità contenutistiche con Wozzeck, a Kafka per la costante ossessività visionaria che deforma la realtà, a Artaud per lo sguardo che lei getta sulla crudeltà del mondo; e ci aggiungerei il Boris Vian di Le goûter des généraux (il che ci avvicina a Jarry e Ionesco) là dove l’antimilitarismo di una privata anarchia, paradossale nella testa di un soldato come dicevo, sfocia nel grottesco e nell’assurdo. Mi rendo conto che indicare ascendenze e modelli non è il modo migliore per invitare a leggere Soldato a veli, ma era pur necessario, e onesto, indicare che il suo romanzo stimola a cercare alcune consonanze letterarie (e non solo: anche nel campo delle arti figurative, oltreché nella filosofia), a conferma che la sua pagina si forma all’ombra di una cultura cosmopolita, prevalentemente francese. Di questo è giusto avvertire il lettore. Il quale, trattandosi di un romanzo sperimentale, deve essere inoltre avvisato ( perché altrimenti sarebbe tentato di affrontarlo con i soliti stereotipi letterari ) che c’è un modo giusto, e un modo sbagliato, per stare a fianco del suo Soldato nell’attraversare la selva beckettiana del suo viaggio. Alla ricerca di un “centro” dal quale fare la guardia sul mondo, per raggiungere una agognata – difficile – pace interiore. Ne parleremo, cercando di trasformare questa conversazione in un lasciapassare per la lettura. Intanto le chiedo, caro Vergati, se si riconosce, e quanto, nella eventuale definizione del romanzo come “parabola”, visto la “circolarità etica” con cui si apre e si chiude, e la matrice simbolica degli elementi della narrazione. E poi, se la domanda non la disturba, se dietro l’invenzione narrativa c’è un sottotesto autobiografico.

Cesare Vergati – Lei ha citato autori che amo molto. Probabilmente nel romanzo si possono trovare affinità di scrittura e contenuti con le loro opere, in una dimensione ovviamente inconscia. Il romanzo è certamente una parabola nel senso preciso di un racconto allegorico. L’elemento autobiografico credo si rifletta maggiormente nella rappresentazione fortemente ambigua della figura paterna, tuttavia unicamente a livello simbolico. Occorre inoltre tenere in considerazione che i due romanzi: “ A sorpresa” e “ Soldato a veli “, con soggetti tra loro in opposizione, sono destinati a confluire nell’ultimo romanzo della “ Trilogia dell’eco”, per cui i si potranno intendere pienamente gli aspetti complessivi delle tre opere compresi in una evidente unità di stile, di scrittura e di temi e il cui eroe è un adolescente che porta in sé in nuce gli archetipi dei primi due protagonisti.

U.R. – Grazie, anche a nome del lettore, per questi primi chiarimenti d’autore. Per finirla, o quasi, con i rimandi a certe fonti, mi sembra non inutile sottolineare anche che la narrazione (alla fine conclusa in forma diretta) procede nei venticinque capitoli del libro con la tecnica del dialogo interiore. Il che spiega, forse, la mia domanda sulla sua tessitura autobiografica, e rinvia alla tecnica del monologo interiore dell’Ulisse di Joyce. Il suo è sicuramente, come lei dice, un romanzo a forte densità simbolica. Con una precisazione, e mi dirà se è d’accordo: che i simboli, anche quelli adombrati nella titolazione dei capitoli, sono come trascinati a valle, nella scrittura, dal flusso narrativo e non statici, immoti. Un po’, per intenderci, come i segni dei simboli che si sciolgono nei nostri sogni, o ossessioni o incubi che siano: e mi spiego così perché quella di un rêve éveillé mi sembra un’altra definizione possibile del romanzo. La cui scrittura ha una costante fluidità visionaria che si serve di ripetizioni, iterazioni, assonanze idiomatiche, incastri grammaticali e sintattici proprio per non ostacolare in alcun modo, con l’ineludibile imperiosità dei sogni appunto, la colata narrativa. Per cui mi sento di dare al lettore – mi dirà se è d’accordo – il consiglio di affrontare Soldato a veli non come un testo da prendere “di petto”, nella sua letteralità come di solito si fa, ma lasciandosi andare ad una lettura che non ostacoli, anzi accompagni il fluire del racconto, accettandone tutte le sorprese, le accumulazioni di senso, anche i corti circuiti logici.

C.V. – Mi trovo perfettamente d’accordo nel considerare la scrittura del romanzo come pervasa da una “costante fluidità visionaria”. Ne consegue, a mio modo di vedere, che il lettore è portato ad abbandonarsi, anche eventualmente leggendo il testo ad alta voce, a lasciarsi andare alla musica del romanzo, alla pregnanza musicale delle parole, coinvolto per l’appunto in una sorta di rêve éveillé.

U.R. – A questo punto vorrei tentare di considerare più da vicino il tipo di scrittura del romanzo. Scusandomi per l’approssimazione di accostamenti del genere, parlerei di “scrittura automatica”, nell’accezione usata da surrealisti e dadaisti. Precisando, beninteso, che non c’è scrittura automatica che non sia mentalmente disciplinata. Trovo nel suo romanzo ripetizioni insistite, fratture stilistiche (e logiche), qualche francesismo, scontri o inversioni concettuali, giochi di inquadrature della memoria e delle immagini come nei film di Alain Resnais o di Jean-Luc Godard. Che dice? Avvertiamo il lettore che questa frammentazione della scrittura, l’altalena fra una discorsività “bassa” e toni più alti, sono volute?

C.V. – Effettivamente è importante ricordare che ogni scrittura automatica è retta da una rigorosa e ben strutturata disciplina mentale, come si evince ad esempio dalla lettura delle esperienze letterarie di Breton, che sono di fatto viaggi poetici ai confini della coscienza. La frammentazione della scrittura, che rimanda a un discorso sulla memoria, è naturalmente solo apparente, poiché nel grande fiume del romanzo le parole scorrono libere ma comunque definite da un destino comune: il caso insomma che fa appello alla necessità. Si tratta in parte di una scrittura sensitiva e come detto soprattutto di una scrittura musicale che fa leva essenzialmente sulla forza materiale, fisica, profondamente corporea delle parole.

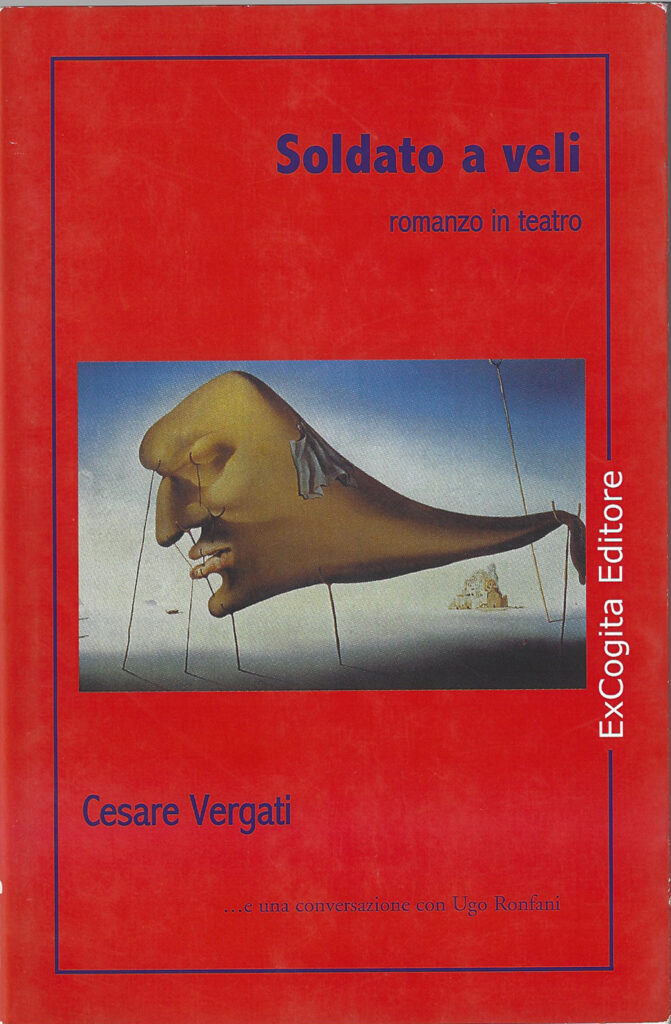

U.R. – Del surrealismo lirico, turgido di immagini, di Breton trovo nel suo romanzo, in particolare nel capitolo intitolato Papillon, riferimenti che, oltre a tutto, alleviano con suggestioni poetiche la tensione a volte terribile del “vagabondaggio metafisico” del Soldato. Vorrei anche aggiungere, come impressione di lettura, la frequenza delle rappresentazioni iconiche nel romanzo. Il suo rêve éveillé si organizza, nell’insieme, come un racconto fantastico e visionario alla Bruegel. Di Salvador Dalì ( parliamone, visto che abbiamo detto dei surrealisti ) trovo nelle sue pagine la metafisica del tempo, dello spazio e delle forme. Ma trovo anche dei rapporti con l’espressionismo di Munch, con la figurazione stravolta di Bacon e di Lucien Freud. E il capitolo XXIV, dove i personaggi indossano le maschere inquietanti del “teatro del mondo”, mi hanno fatto pensare al grottesco fantastico di Ensor.

C.V. – La disperata, cruda follia di Bacon, la singolare metafisica di Dalì e le maschere di Ensor sono elementi di una poetica visionaria vicina alla sensibilità letteraria del romanzo. Il bosco è, in ogni caso, una gabbia tremenda per il Soldato, al quale impone, in modo crudele, di muoversi continuamente e freneticamente, alla ricerca impossibile di una identità. E un personaggio ambiguo il protagonista, che deve fare il soldato e allo stesso tempo lo vorrebbe fare, qui l’orribile paradosso, a modo suo: calmo, immobile e in pace, in un posto di guardia qualsiasi, dove non c’è alcun pericolo, alcuna minaccia, alcuna guerra, dove tutto è vuoto e nulla succede.

U.R. – Ci sono appunto più capitoli intitolati “Giano” dove, lei mi dice, il tema è il dubbio, l’enigma del doppio, il dolore di una mancanza di certezze. Tanto che, forse, questo “romanzo della crudeltà” alla Artaud, è tale proprio per la persistenza del dubbio, per la mancanza di un “centro” cui il Soldato anela per fare la guardia a un mondo finalmente armonico. Sono creature del dubbio, rappresentazioni di un rapporto conflittuale col mondo i “mostri” che si manifestano nel capitolo XVI e tornano, con l’ossessività di un film di Buñuel, nelle metamorfosi del regno animale adombrate nel capitolo XX. Tutto questo introduce più direttamente, penso, il discorso sui contenuti del romanzo. E io qui, sempre a beneficio del lettore, e a chiarire mie supposizioni, vorrei chiederle alcune cose, queste: 1) il senso, simbolico presumo, del bosco devastato che il Soldato attraversa; 2) l’opposizione, nel subconscio del Soldato, della figura della madre e di quella del padre, in un rapporto odio-amore che a me ha ricordato la famosa Lettera al padre di Kafka, che mette a nudo forse i nervi scoperti dell’ autobiografia e che si risolve, penso, in una richiesta, a tratti angosciosa, di protezione amorosa e, 3) il significato, dostoevskijano, di quella frase terribile che, forse per avere un alibi, pronuncia il Soldato: “Almeno una volta, nella vita, si uccide un uomo”.

C.V. – E vero: il bosco testimonia della presenza allucinata dell’orrore della guerra, che si esplica con maggiore violenza nella figura dei ceppi. Il Soldato incontra infatti per tutto il cammino, sin dall’inizio e fino alla fine, le teste mozzate degli alberi, l’esemplificazione simbolica cioè dei cadaveri che popolano il bosco che per lui sono fantasmatici mostri spaventosi. Così anche altri simboli rimandano a quello primario dei ceppi: i papaveri sventrati della loro natura più bella, la effimera libertà di una farfalla, la deformazione effigiata di tronchi bruciati ecc. La presenza della violenza viene tuttavia stemperata dallo stile in prosa poetica che assume il testo, che ha in gran parte un andamento lirico. Ed è egualmente vero che il Soldato ama profondamente il padre e ancor più profondamente lo odia, perché crede di non aver ricevuto l’affetto che meritava, si immagina di essere stato abbandonato al suo destino. Inoltre il Soldato sente, sebbene confusamente, la fragilità dei moti della sua coscienza, i suoi goffi e grotteschi tentativi di opporsi alla veemenza di tutto ciò che accade dentro di sé, al furore dell’istinto, alla ferocia dei fantasmi sempre presenti che gli impediscono di conquistare la tanto agognata pace. Infine quella perentoria affermazione del Soldato è evidentemente un alibi. Soltanto un alibi.

U.R. – Stava a lei, come autore, fornirci il filo d’Arianna per penetrare nel labirinto e uccidere il Minotauro: perché di questo si tratta. Spero che il lettore tragga da questa nostra conversazione consiglio e giovamento. Grazie.

C.V. – Il Minotauro, grazie alla sua complicità, chissà l’abbiamo ucciso.

Grazie a lei.

Scrittore Poeta

ExCogita Editore di Luciana Bianciardi

info@excogita.it redazione@excogita.it excogita@excogita.it

Corso Giuseppe Garibaldi, 16 20121 Milano

Tel. +39 02 34532152